Часть первая. Сын кузнеца

Глава I. Балуй. Золотая монетка

Есеня Жмурёнок по прозвищу Балу́й, веселый шестнадцатилетний парень, возвращался с базара в компании друзей, собираясь приятно провести время за кружкой пива. Настроение было отличным: не так часто ему отламывалось столько медяков сразу, чтобы можно было не только выпить самому, но и угостить товарищей. Лавочник Жидята в этот раз оказался щедрым — так ему понравился кинжал, который отец Есени выковал по его заказу.

— Жидята должен отдать тебе один золотой и четыре серебреника, — напутствовал его отец, зная, как безалаберно Есеня относится к деньгам. — Если даст меньше — нож не отдавай, я сам к нему пойду. Если сверху добавит медяков — оставь себе, так и быть.

Есеня слушал, вызывающе позевывая. Конечно, он и не думал отдавать медяки отцу, даже если бы тот потребовал: соврал бы, что Жидята их не дал. Сказали — золотой и четыре серебреника, чего еще надо? Жидята же отсыпал десяток медяков сверху и долго восхищенно рассматривал кинжал, наклоняя лезвие под разными углами к свету. Еще бы! Ведь этот булат варил сам благородный Мудрослов! Есеня, правда, считал, что в рецепте есть некоторые изъяны, но кто бы стал его слушать? Он раз-другой заикнулся отцу о своих мыслях на этот счет, но тот только топал ногами и орал что-то про свиные рыла и калашный ряд.

Не то чтобы Есеня ненавидел отца. Может быть, он его даже и любил, просто никогда не думал об этом. В детстве он как-то мирился с его существованием; став же постарше, с трудом стал выносить крутой отцовский нрав: отец считал, будто Есеня должен его уважать. И чем больше отец прилагал к этому усилий, тем сильней Есеня старался выразить ему презрение. Хотя, несомненно, отец его был человеком уважаемым, и всякий в городе знал, где живет кузнец Жмур. Но Есеня плевал на других: он имел собственное мнение обо всем на свете, и этого отец тоже никак не мог ему простить.

Единственное, что Есеня хотел бы унаследовать от отца, — это рост и телосложение. Но как назло родился похожим на мать — хрупкую, тщедушную женщину маленького роста. От матери же достались ему и глаза — цвета темного янтаря с зелеными прожилками. Конечно, ни хрупким, ни тщедушным Есеня не был, да и на рост не жаловался, но до отца недотягивал целой головы.

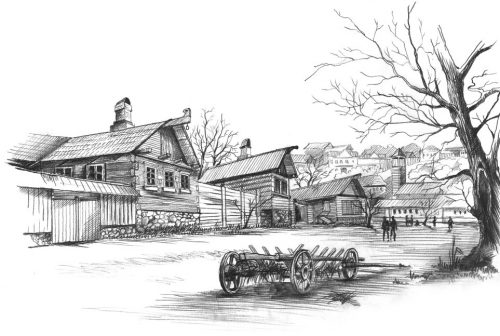

Ребята проталкивались сквозь толпу на базаре, посматривая по сторонам и принюхиваясь к ароматам копченой рыбы, горячих пирогов и жареного мяса. И хотя Есеня был голоден всегда, тратить деньги на еду считал серьезной ошибкой: дома худо-бедно накормят. А вот пива точно не нальют. Впрочем, не так уж худо и бедно его кормили: если бы он чаще появлялся дома, а не старался убежать оттуда при первой же возможности, то, наверное, давно бы растолстел. Среди простых людей едва ли нашлась бы семья богаче кузнеца Жмура, и дом их был выше всех на улице.

— Ой, лишенько-о-о-о! — раздался вой совсем рядом с Есеней. — Ой, детушки мои, детушки-и-и-и! Ой, украли, украли, все украли!

Маленькая худенькая горшечница с жидкими белыми кудряшками под смешным чепцом, наверняка приехавшая из деревни только чтобы продать свой нехитрый товар, заламывала руки и показывала всем обрезанный ремешок — все, что осталось от кошелька. Она уже свернула свой лоток — несколько горшочков стояло на маленькой тележке рядом с ней. Базар ей посочувствовал: со всяким же может случиться!

— Житья от воров не стало!

— Последнее заберут и не поморщатся!

— Сволочи, нигде прохода нет!

— Что ж ты, мать, за деньгами не смотришь?

Люди трогали руками свои кошельки, убеждаясь, что их сия чаша миновала, вздыхали с облегчением и старались отойти подальше от рыдавшей горшечницы.

— Все, все до медяшечки последней! Целый месяц работы! Чем я буду детушек теперь кормить! Мало я вдова горемычная, и за мужика и за бабу в семье, так ведь еще надо же!

Горшечница опустилась на колени и зарыдала без слов — громко, надрывно, хватаясь руками за свои жидкие волосы и царапая лицо.

— Пошли, — Звяга дернул Есеню за руку. — Чего глазеть-то?

Есеня вырвал руку и ничего не ответил.

— Да что ж ты так убиваешься-то! — Какая-то женщина обняла горшечницу за плечи. — Еще посуды сделаешь и продашь, не помирать же теперь!

— Целый месяц! Целый месяц! — захлебывалась та. — Завтра за молоко надо деньги отдать, шестеро детей у меня! Шестеро, и все есть просят! И мужика нету-у-у…

Есеня ненавидел воров, и это было единственным, в чем его мнение совпадало с отцовским. Пожалел ли он несчастную вдову? Наверное. Он знал, что стоят горшки дешево, а делать их не очень-то легко: их сосед напротив был гончаром и частенько жаловался на это. Смотреть, как горшечница валяется в пыли и рыдает, было глупо, стоило уйти, и поскорее. Вот уже и жалостливая женщина поспешила скрыться в толпе, а Есеня как дурак таращил на горшечницу глаза и чесал в затылке.

— Слышь, мать… — наконец решился он, — ты это… кончай.

Он присел перед ней на корточки и легко подтолкнул в плечо. Иногда — впрочем, очень редко — на него находило желание быть хорошим.

— Как же мне… как же мне… — всхлипнула она.

— Да прекрати реветь, сказал! — рявкнул Есеня и снял кошелек с шеи. — Смотреть тошно!

— А мне не тошно? Мне не тошно? — вскинула горшечница зареванное лицо.

— На, возьми. Корми своих детушек, — Есеня протянул ей золотой. — На месяц, может, и не хватит, но как-нибудь протянешь, а?

Ее лицо на миг окаменело, рот приоткрылся. Она робко протянула грязную дрожащую руку и вцепилась в монету мертвой хваткой.

— Детонька… — прошептала она, — детонька… Как же мне тебя благодарить-то?

— Да брось ты! — фыркнул Есеня, поднялся и кивнул ребятам: — Пошли отсюда! Нашла тоже детоньку!

Он был доволен собой и видел, что ребята, хоть и не одобряют его, смотрят с восхищением и завистью. Подумаешь — золотой! Отец не бедный человек, нож за три дня сделал — и еще сделает. Конечно, в месяц он едва ли зарабатывал больше трех золотых, но ведь зарабатывал! И, между прочим, Есеня тоже хлеб ел не даром — отцовская кузня осточертела ему хуже горькой редьки.

Горшечница молча и быстро поднялась и потащила свою тележку прочь, положив монету за щеку — уж оттуда не украдут! Ребята же выбрались наконец из толпы, в которой и поговорить-то толком не было возможности, и направились в город.

— Ну чё, Балуй? Небось, боишься домой идти? — насмешливо посмотрел на Есеню Сухан, когда тот попытался повернуть в сторону кабака. Сам Сухан был маменькиным сынком — розовощеким, с большими глазами и длиннющими ресницами, немного ниже ростом, чем Есеня. Но во всем брал пример с товарищей, чем заслужил их снисхождение.

— Чего это я боюсь-то? — Есеня пожал плечами.

— Ну те батька и всыплет за золотой! — кивнул Звяга.

— Чё, в первый раз, что ли? — хмыкнул Есеня и повернул к дому. — Подумаешь!

В их троице главным, несомненно, считался Звяга. И хотя Есеня казался со стороны заводилой, на самом деле Звяга просто не лез вперед. Он был старше Есени почти на год и в жизни разбирался гораздо лучше.

Конечно, домой идти вовсе не хотелось. Никакой вины за собой Есеня не чувствовал, но отцу ведь этого не объяснишь. А раз кто-то считает, что он боится отцовского гнева, то кабак придется отложить.

— Ты чокнутый, — Звяга сплюнул на пыльную мостовую. — Какого рожна ты ей золотой-то отдал? Щас бы уже в кабаке сидели, а теперь дождешься тебя, как же!

— Не твое дело. Захотел и отдал, — ответил Есеня. — А вообще, можете и подождать — у вас-то, небось, своих денег сегодня нету.

— Подождем, подождем, не боись. Я вот нарочно у ворот встану, послушаю, как ты у батьки будешь прощения просить.

— Когда это я у него прощения просил? — Есеня вскинул голову.

— А что, никогда не просил?

— Никогда! — Есеня смерил товарища взглядом.

— Ври больше! — расхохотался Сухан.

Есеня обиделся и пошел быстрее. Он на самом деле никогда не просил у отца ни прощения, ни пощады, когда тот драл его всем, что попадалось под руку, — зачем доставлять ему удовольствие? Еще лет в десять он понял, что отца его молчание выводит из себя, и получал от этого злорадное наслаждение, отлично зная, что жалобным криком мог бы и смягчить суровое родительское сердце.

Пока друзья смотрели ему в спину, Есеня шел быстро, гордо расправив плечи, но как только калитка за ним захлопнулась, решительности у него поубавилось. Да из-за золотого отец взбесится так, что, чего доброго, и вовсе убьет.

— Ну, — услышал он голос отца из конюшни, — чего ты там встал? Давай быстро, я тебя давно жду!

Услышал, наверное, как хлопнула калитка… Ничего не поделаешь. Есеня почувствовал, как дрогнули колени, и зашел в конюшню. Отец чистил Серка — собирался куда-то ехать, не иначе.

— Ну? — снова поторопил отец.

Есеня не спеша снял с шеи кошелек и вытряхнул на ладонь четыре серебреника — медяки он давно припрятал поглубже. Отец похлопал коня по шее, постучал скребком по стене и вышел из денника, вытирая руки об штаны. Есеня молча протянул ему деньги, стараясь, чтобы лицо выражало исключительно презрение к происходящему, а не волнение или страх.

— Эй, а где золотой? — миролюбиво спросил отец.

— Потерял, — Есеня пожал плечами.

Отец посмотрел на Есеню, хлопая глазами, потом лицо его вытянулось от огорчения, он не удержался и растерянно спросил:

— Как это «потерял»?

— Очень просто. Потерял — и все.

— Ты что говоришь? Ты… оставь свои дурацкие шутки! Быстро давай сюда деньги! — лицо отца перестало быть удивленным и постепенно наливалось кровью.

— Да говорю же — потерял, нету у меня больше ничего, — хмыкнул Есеня как можно более равнодушно.

— Ты соображаешь? Ты сам понимаешь, что делаешь? Где золотой, я тебя спрашиваю? Куда ты мог деть такие деньги?

— Говорю же — потерял.

Отец сгреб воротник Есени своей могучей пятерней, прижал его к стене и зашипел прямо в лицо, брызгая слюной и вытаращив покрасневшие глаза:

— Ах ты змееныш! Мало того, что ты лентяй и неумеха, мало того, что ты родителей ни во что не ставишь, ты еще деньги у меня воровать будешь?

Есеня решил промолчать.

— Ты представляешь, сколько это денег? Ты понимаешь, что нам две недели придется жить впроголодь? Твоей матери и твоим сестрам! Я бьюсь с утра до ночи, а ты будешь гулять где-то целыми днями, а потом таскать у меня деньги? Так, что ли? Мать каждый медяк бережет, выгадывает, как отложить хоть немного на будущее, а ты мне говоришь, что потерял золотой?

С этим Есеня не мог не согласиться — они оба, и отец и мать, были помешаны на деньгах и отложили на будущее столько, что не стоило и беспокоиться: десяток накопленных золотых он считал сказочным богатством. Рука отца между тем потянулась к стене, где висели вожжи, и Есеня сощурил глаза — он ничего другого и не ожидал.

— Убью щенка паршивого! — отец толкнул его на пол — силищу он имел необыкновенную, Есеня же, хоть и был крепким пареньком, но с отцом сравниться не мог. Поэтому растянулся посреди конюшни и поспешил отползти и забраться в угол, пока отец наматывал вожжи на руку.

Поначалу он еще отбивался руками от узких, тяжелых ремней, но быстро спрятал голову в коленях и обхватил руками ребра — отец всегда бил так, словно хотел вышибить из него дух, и не особенно заботился о том, куда попадает. Серко, услышав свист вожжей, забился в деннике и жалобно заржал — ему было страшно. Есене тоже. Страшно и очень больно. Он стискивал зубы и сжимался в комок все тесней. Это просто надо пережить, перетерпеть… Серко стучался об стены денника так упорно и ржал так надрывно, словно это его хлестали вожжами, а не Есеню.

На шум скоро прибежала мама и, как всегда, не посмела приблизиться — когда-то, когда Есеня был еще маленьким, отец оттолкнул ее в сторону, и она сломала ключицу. Потому теперь и сама боялась попасть мужу под горячую руку.

— Жмур, не надо так, не надо! — кричала мама. — Ты глаз ему выхлестнешь! Ты убьешь ребенка!

— Убью, точно убью когда-нибудь, — приговаривал отец.

— Пожалуйста, Жмур, перестань! Хватит, я прошу тебя, хватит!

— Мало! Сколько ни бью — все мало! Сволочь. Паршивец.

Есеня закусил губу — лучше бы мама не приходила, отец от ее слов злился только сильней и сильнее бил, и терпеть это стало почти невозможно. Отцу бы уже надоело, если бы не ее уговоры. На этот раз он, похоже, вообще никогда не остановится. Впрочем, так Есене казалось всегда.

— Жмур, хватит! — мама расплакалась. — Я умоляю, не надо больше, Жмур!

— Я его научу, поганца!

Предательские слезы комом встали в горле — Есеня больше не мог терпеть. Он выдохнул и задержал дыхание, чтобы не вскрикнуть, но не мог не вздрагивать от каждого удара, все тесней прижимаясь к стене. Его затошнило, и поплыла голова, когда отец отбросил вожжи в сторону и, оттолкнув маму, вышел вон, бормоча под нос ругательства.

— Есенюшка, — мама склонилась над ним и осторожно тронула его за плечо пальцем. От ее легкого прикосновения по телу пробежала дрожь, — сынок, ты живой?

— Живой, живой… — проворчал Есеня, с трудом освободив закушенную губу.

— Сыночка, что ж ты опять наделал-то?

— Ничего. Золотой потерял, — Есеня не решался поднять голову и очень хотел перестать дрожать.

— Как? — бестолково спросила мама и убрала руку.

— А вот так, — от злости захотелось рассмеяться. Деньги она, похоже, жалела сильней, чем сына.

— Как же так… Целый золотой?

— Не, половинку тока, — Есеня усмехнулся и пошевелился — ух, как это было больно!

Отец прошелся по двору туда-обратно — его тяжелые шаги и ругательства слышались и в конюшне. Видно, что-то пришло ему в голову, потому что он быстро вернулся, отпихнул в сторону мать и ухватил Есеню за шиворот. Признаться, Есеня испугался чуть не до слез — вдруг отцу захочется всыпать ему еще немного? Но отец поднял его на ноги и потащил во двор, к калитке.

— Убирайся с глаз моих! Ищи деньги где хочешь! И пока не найдешь, не смей возвращаться!

Он распахнул калитку и швырнул Есеню вперед, к ногам Сухана и Звяги, которые и вправду никуда не ушли — то ли подслушивали, то ли надеялись на пиво. Есеня проехался носом по твердой пыльной дороге, а оба товарища дружно расхохотались. Да, что и говорить: выход получился блистательный. Калитка захлопнулась, Есеня вдохнул пыль, с трудом поднял голову и хохотнул, надеясь встать на ноги так, чтобы ребята не заметили, как ему больно шевелиться, — удалось ему это превосходно. Он залез в потайной карман, собственными руками пришитый к штанам, негнущимися дрожащими пальцами вынул звонкие монетки и подкинул их на ладони.

— Ну чё? Пивка? — улыбнулся он, довольный собой. — Надеюсь, вы ждали меня не слишком долго?

— Ну ты даешь, Балуй! — Сухан хлопнул его по плечу так, что Есеня поморщился. — Я думал — все, отлеживаться будешь до утра, и никакого пива нам не светит.

— Ерунда! — презрительно ответил Есеня. — И похуже бывало. Пошли отсюда, а ну как батя передумает меня отпускать.

— Отпускать? — рассмеялся Звяга. — Мне показалось, тебя вышвырнули из дома!

— Ну да. А какая разница? — спросил Есеня и захохотал, глядя на непонимающую рожу Звяги.

В кабаке сидели долго. Обычно Есеня находил себе приключение до наступления темноты — а любил он подраться и потискать пухлых девок, — сегодня же драться ему что-то не хотелось, а девки шарахались от его окровавленной рубахи и распухших посиневших пальцев. Нет, конечно, вечер зря не прошел — сама по себе возможность сидеть за кружками пива так долго и гордо выставлять на показ остатки мелочи, зажатой в кулаке, уже чего-то стоила. За их столом сидели приезжие сомнительной наружности, которые достаточно выпили для того, чтобы не пренебрегать обществом мальчишек.

— И вот представь себе, — говорил Есене один из них, заросший кучерявой бородой и пыльными густыми волосами, — представь. Забирают Тугожира в тюрьму. Ни за что: со стражником он подрался у ворот, тот с него хотел денег взять за проход. Так вот, забирают его в тюрьму, через десять дней он выходит, и что бы ты думал? Если это Тугожир, то я — благородный Огнезар! Он какой-то стал… ну, помешанный вроде. Работать, говорит, буду! За всю жизнь и дня не работал, с вольными людьми с двенадцати лет якшался, и тут — на тебе! Веселый раньше был, а теперь — серьезный такой. Нанялся в подмастерья к плотникам, бревна распускать. Я его спрашиваю: что с тобой там сделали, Тугожир? Он отвечает: тебе этого не понять, я счастливым человеком стал. Женюсь, говорит, деток заведу.

Есеня откровенно скучал. Всем известно, что преступников выпускают из тюрьмы ущербными, дядька просто не местный и никогда об этом не слышал. Или не встречался с такими… ущербными. Все эти разговоры про счастье — чушь и вранье. Никто никогда не видел, как они улыбаются, а тем более — смеются. Мало кто знал, что происходит за стенами тюрьмы на самом деле, и чего только об этом не рассказывали… А ущербных в городе было навалом — например, сосед Есени, гончар. С такими люди общаться не любили и относились к ним с жалостью, смешанной с отвращением, как к калекам. Ни один отец не отдал бы дочь замуж за ущербного, и невест они себе искали далеко от города.

— Слышь, дядя, — Есеня не знал, как избавиться от навязчивого рассказчика, — мне отлить надо. Погоди немного, а?

— Нет, это ты погоди. Дай рассказать!

— Серьезно надо, — Есеня поднялся. — Да я вернусь!

Он выскользнул во двор. Погода испортилась, накрапывал мелкий дождь, и на улице почти стемнело. Есеня был достаточно пьян, чтобы не думать о том, куда пойдет ночевать, — домой он, конечно, не собирался. Дождь немного его отрезвил — не спать же на улице? Есеня обошел кабак и хотел пристроиться к забору, как вдруг из сумерек навстречу шагнул человек. Он был одет в широкий черный плащ с опущенным на лицо капюшоном.

— Стой, — шепотом велел он и взял Есеню за плечо — сегодня все сговорились хватать его за плечи.

— Тебе чё надо? — Есеня смерил незнакомца взглядом.

— Помоги мне, парень. Возьми вот это. — Незнакомец быстрым движением снял что-то с шеи, на секунду откинув капюшон, и протянул Есене руку. В сумерках мелькнули светлые, чуть вьющиеся волосы, блестящие залысины и костистый нос на широком плоском лице.

— Зачем оно мне?

— Возьми. Только не продавай. Дня через три я его заберу, три золотых заплачу, если сохранишь. Ты и за золотой не сможешь его продать.

Есеня протянул руку и посмотрел: это был медальон, маленький, довольно заурядный, серебряный, в форме сердечка с двумя камушками на обеих створках: с одной стороны красным, с другой — зеленым. Может, память о чем-то? Но зачем тогда отдавать его кому-то на хранение?

— А есть у тебя три золотых? — недоверчиво спросил он и тут же понял, что спросил напрасно: перед ним стоял благородный господин. Незнакомец посмотрел на Есеню так, что мурашки пробежали по телу.

— Где тебя искать?

Есеня и сам не понял, почему сразу ответил:

— Спроси кузнеца Жмура. Я его сын.

— Возьми задаток, — губы благородного изогнулись в подобии улыбки. — Если продашь — найду и убью.

Он полез в карман, выудил оттуда монету и, подкинув ее ногтем большого пальца, уронил к босым ногам Есени. Жест был презрительным, даже оскорбительным, и в ответ Есеня хотел швырнуть медальон незнакомцу в лицо, но не успел — тот шагнул в темноту так же неожиданно, как и появился оттуда. Есеня от удивления потряс головой, постоял немного и двинулся следом — ничего волшебного в появлении и исчезновении благородного не оказалось: в заборе зияла широкая дыра, прикрытая снаружи тенью толстого дуба. Он выглянул на улицу и увидел, как человек в плаще бежит вперед, путаясь в его полах, а из-за угла на красивых тонконогих конях выезжают трое благородных.

— Это он! — сказал один из них, остальные молча кивнули и пришпорили лошадей.

— Остановись, Избор! — крикнул тот, что ехал впереди. — Остановись, или мне придется действовать силой!

Есеня не сомневался, что конные догонят своего товарища, и ему очень хотелось посмотреть, что будет дальше. Человек в плаще добежал до поворота, конные свернули за ним, через несколько секунд оттуда раздался звон клинков. И только когда все стихло, Есеня, так и не удовлетворив до конца своего любопытства, вернулся во двор. Было бы глупо не поискать монетки, которую ему под ноги кинул благородный господин, —серебреник мог бы сейчас очень пригодиться. Есеня пошарил руками в траве, без труда нащупал монетку, поднес ее к глазам и, не очень им доверяя, попробовал монетку на зуб. Незнакомец кинул ему золотой!

— Ничего себе! — пробормотал Есеня. Такого задатка он не ожидал. Кто их знает, этих благородных — может, у них других денег и не бывает?

Мелькнула мысль вернуть монетку отцу, но он тут же ее отбросил: тогда отец решит, что он и вправду украл у него деньги, а потом испугался и захотел все исправить. Нет, если бы Есеня и вздумал воровать у отца, то уж сдаваться так легко не стал бы точно. Он прикинул, сколько пива можно выпить на один золотой, — цифра получилась внушительная, а считал он всегда хорошо. Да весь город можно угостить!

Есеня сел на землю и задумался, разглядывая золотой, поблескивавший в руке. Интересно, на что еще его можно потратить? Ну, наесться от пуза. Жареной гусятины. И еще… еще купить леденчиков. Девчонок угощать. О! Ножик можно купить! Не такой, конечно, как он сегодня отдал Жидяте, — тот был булатным, с камнями на рукоятке. Камней на рукоятке Есене не требовалось, но булат с ними по цене сравниться не мог. А обычный ножик он себе и сам мог выковать — даром, что ли, в кузнице с малолетства торчал?

Сколько Есеня ни размышлял, больше чем полсеребреника истратить с пользой не получалось, разве что действительно устроить разгул и напоить половину города. Неожиданно выяснилось, что деньги ему вовсе не нужны. То, чего ему по-настоящему хотелось, за деньги купить было нельзя. А хотелось ему жить так, чтобы его никто не трогал. Есеня и сам толком не мог объяснить, чего он хочет. Ходить по кабакам? Весело, конечно. Но, например, сегодня уже надоело. И дядька этот бородатый к нему привязался, хоть назад не возвращайся! Зато он точно знал, чего не хочет: жить, как отец. Работать с утра до ночи и подсчитывать деньги — и то, и другое вызывало у Есени только отвращение.

Однажды отец велел ему наделать дужек для ведер — не ахти какая сложная работа, если прутья уже вытянуты. Но даже это Есене делать было противно. Чтобы не скучать, он сначала долго размышлял о том, для чего ведрам дужки, почему их надо делать обязательно железными и почему именно полукруглыми — ведь руке же неудобно? Вместо того чтобы работать молотком, он вычерчивал на земляном полу разные формы дужек, убеждаясь в том, что рано или поздно их форма превратится-таки в полукруг, если не сделать ее верхнюю часть жестче. Потом он вспомнил, что ведра носят чаще на коромысле, чем в руках, и это в корне изменило его точку зрения: нужны разные дужки! Одни — для рук, другие — для коромысел. Есеня изрисовал весь пол, и когда отец пришел взглянуть на его работу, с гордостью продемонстрировал ему рисунок самой совершенной дужки для ведра, которое удобно носить в руках и можно легко цеплять за коромысло.

Отец не оценил, врезал Есене по затылку и сказал, чтобы тот занимался делом, а не выдумывал ерунду. После этого Есеня понял, что выдумывать ерунду — самое интересное на свете занятие. Еще ему нравилось смотреть на звезды — подолгу, целыми ночами. Не для того, чтобы любоваться, нет! Он хотел понять, почему они движутся так, а не иначе. С солнцем все было просто, с луной — гораздо сложней, а звезды и вовсе делали, что хотели. Однажды ясной зимней ночью Есеня чуть не замерз — заснул, сидя в сугробе и глядя в небо. Батя выдрал его, не дожидаясь, пока он отогреется.

К шестнадцати годам Есеня неплохо разбирался в качестве и выплавке стали — гораздо лучше отца, потому что тот никогда ни на шаг не отступал от готовых рецептов и слушал лишь благородного Мудрослова: именно в его присутствии выплавляли булат, по его команде ставили тигель в горн, по команде вынимали, по команде охлаждали — Есеня давно понял, чего Мудрослов добивается и как, но и тут отец Есене не доверял; наоборот, его почему-то раздражали попытки сына усовершенствовать процесс. Отца сильней волновало умение делать что-то руками, а тут Есеня явно подкачал: за что бы он ни брался, все выходило у него кособоким.

Поэтому больше всего на свете Есеня ненавидел кузницу и больше всего любил убегать из дома. Ночку-другую побродить вокруг города, посмотреть на звезды, подумать о том о сем. Жаль, что ни за какие деньги нельзя было сделать так, чтобы никогда не возвращаться домой.

Лучше бы незнакомец дал ему серебреник. Золотой и разменять-то будет трудно. Есеня уныло посмотрел на медальон, болтавшийся на цепочке: продать за пару серебреников, что ли? Благородный обещал найти и убить… Ну да выкрутиться всегда можно.

Дождь насквозь промочил рубаху, с волос текло за шиворот, спина болела, пальцы плохо гнулись, и Есеня совсем приуныл. Зачем незнакомец дал ему этот золотой? Только душу растравил. На улице стемнело окончательно, и Есеня подумал, что пора возвращаться к ребятам. У него оставалось еще четыре монетки, хватило бы всем по пиву и завтра на хлеб.

Но как только он поднялся на ноги, у ворот раздался топот копыт, и не меньше полутора десятков стражников, с факелами и криками, въехали во двор. Бояться Есене было нечего, но ему почему-то совсем не хотелось, чтобы на него смотрели подозрительно или хватали за руки, расспрашивая, что он тут делает. Однако и пересилить любопытство он не мог: что это понадобилось стражникам в кабаке так поздно вечером?

Есеня осторожно подкрался к окну: стража что-то искала, и искала так упорно, что всех, кто сидел за столами, раздевала донага и перетряхивала одежду. Сверху вытащили голую девку с престарелым любовником, подняли на ноги вусмерть пьяных приезжих разбойничьей наружности. Когда обыск ничего не дал, перевернули вверх дном весь кабак, перебив гору посуды.

— Кто тут еще был сегодня вечером? — спросил старший из стражников у хозяина. Тот и так трясся, как мокрая мышь, а тут и вовсе начал заикаться.

— В-в-возняк был… Еще двое де-деревенских, я их не знаю… Но они давно ушли, днем. Жмуренок куда-то делся, весь вечер тут торчал, и пиво не допил — вон его кружка стоит. А больше… в-в-вроде, все еще тут…

И тут до Есени дошло: они ищут медальон! Не так трудно было сложить два и два. Незнакомец спихивает ворованную вещицу первому встречному, через пять минут его хватают, медальона не находят — куда он мог его деть? Только спрятать или отдать кому. Есеня поспешил оторваться от окна и пробрался к дырке в заборе. И вовремя: стражники, ругаясь, выпроводили всех за ворота и принялись искать во дворе. Смотреть на их бесполезное занятие Есене стало скучно, и он быстренько догнал ребят, направлявшихся к дому.

— Ты где был? — спросил Звяга.

— Стражников видал? — Сухан был полон впечатлений.

— Видал, как они у вас в заднице чего-то выискивали, — хохотнул Есеня.

— Сволочь. Сам, небось, на дворе прятался?

— Ага, — Есеня расплылся в довольной улыбке. — Эх, приключений мне хочется! А то просидели, как придурки, весь вечер.

— Какие приключения, ночь уже. Домой пора, спать. — Звяга посмотрел по сторонам.

— Ну и иди спать, тебя никто не держит. А мы с Суханом к белошвейкам пойдем. Я тут узнал кое-что.

— Что? — хором спросили оба приятеля.

— У них с чердака можно в спальню спуститься, ночью чердак не запирают. Они там белье сушат — и окно, и дверь открыты.

— Ага, — недоверчиво посмотрел на него Звяга, — а как ты на чердак-то влезешь?

— Я-то влезу, не боись!

В швейной мастерской работали молодые девицы — не столько городские, от которых проку было маловато, сколько деревенские. Иногда одна белошвейка кормила пяток своих братьев и сестер, принося в дом больше, чем отец семейства. В деревне жили бедно, гораздо хуже, чем в городе. Поэтому и замуж они не торопились. Правила в мастерской действовали строгие: после заката выходить на улицу девушкам запрещали, чтобы не гуляли по ночам, а потом не спали за работой. Впрочем, белошвейки свободой нравов мало отличались от продажных девок, только денег за любовь не требовали. Охраняла их старая ведьма по имени Жура. Говорят, в молодости звали ее Журава, но, глядя на нее, трудно было в это поверить. Это она придумала запирать мастерскую снаружи, а на окна вешала тонкую нить, чтобы утром проверять: открывали их девушки или нет.

Влезть в мастерскую через чердачное окно и вправду было непросто и рискованно. Но Есеня давно хотел испробовать одну маленькую хитрость: воспользоваться колодезным журавлем. Звягу подняли наверх вдвоем, он закрепил веревку на потолочной балке, и по ней благополучно поднялись Есеня с Суханом.

— Ну Балуй! Ну ты голова! — сказал Сухан, последним влезая в узкое окошко.

Есеня подмигнул ему и с победным кличем кинулся по лестнице вниз:

— Девки! Просыпайтесь! Балуй пришел!

Несмотря на то, что некоторые из них были старше Есени лет на десять, а то и больше, мальчишек они все равно принимали за серьезных поклонников. В ответ раздались радостные визги, дверь в спальню распахнулась, и Есеня ввалился в объятья теплых и румяных со сна белошвеек.

В первый раз его привел сюда знакомец, давно искушенный в таких похождениях. Есене тогда едва исполнилось пятнадцать лет. Он еще не знал, зачем мужчины ходят к женщинам, чувствовал себя не в своей тарелке, отчего бычился и грубил. Пухленькая Сияна, старшая среди белошвеек, увлекла его за ширму — имела она такую привилегию, — и там Есеня впервые познал любовь.

Теперь же он приходил сюда как завсегдатай, которому неизменно радовались. Есеня готов был любить каждую из них и всех сразу — юношеская кровь кипела, и страсть плескалась через край.

— Девушки, я вас люблю… — томно выговорил он и состроил самую обаятельную физиономию, на которую был способен. Впрочем, в темноте ее никто не оценил.

Сухан и Звяга, не менее любимые белошвейками, тоже оказались в спальне, кто-то зажег лампы, девушки занавесили окна поплотней и усадили дорогих гостей на кровати.

— Кушать будете, мальчики? — спросила молоденькая Ивица.

— Да! — хором выкрикнули герои-любовники. Пиво пивом, а Есеня даже не обедал.

Их кормили рыбным пирогом, который они уминали за обе щеки, млея в объятьях соскучившихся по ласке красавиц.

— Балуй, а что это у тебя кровь на рубашке? — спросила Голуба, осторожно проводя рукой по его лопаткам.

— Да так, — равнодушно ответил Есеня, — со стражниками на базаре поцапался.

— Ой-ой-ой! — засмеялась она. — Небось, батька выдрал!

— Да честно говорю. Во, смотри, все костяшки ободраны, — он продемонстрировал ей разбитые руки. — Он, гад, к деду какому-то прикопался, что тот не на месте встал. А у деда стекло расставлено — красота неописуемая. Стражник хотел лавочку его смести, а тут — я. Ну, подрались, вломил я ему за его наглость, но он, сволочь, своих позвал! Пока их трое было, я еще отбивался, а против восьмерых не устоял…

Есеня скромно опустил глаза. Белошвейки, пряча улыбки, кивали, Звяга зажимал рот, чтобы не расхохотаться, а Сухан непонимающе хлопал ресницами и даже открыл рот, чтобы что-то спросить, но Звяга ткнул его локтем в бок.

— Геройский ты парень, Балуй, — сказала, поднимаясь, Прелеста (ей было лет тридцать). — Пострадал, значит, за правое дело?

— Ага, — не моргнув глазом ответил Есеня.

— Снимай рубаху, промою, а то все простыни нам перепачкаешь. Чего, и мамка не пожалела?

— Да некогда было домой заходить, — он стащил рубаху через голову.

— Ой, а что это у тебя? — Голуба ткнула пальцем в медальон, который Есеня повесил себе на шею.

— Это мне девушка одна подарила. На память.

— Богатые у тебя девушки. Работа-то тонкая, — она взяла медальон в руки и нагнулась, разглядывая его в полутьме. Есеня не удержался и схватил ее за крепкую грудь, которая была так хорошо видна в широком вырезе рубашки. Голуба выпустила медальон, взвизгнула и расхохоталась.

— Спиной повернись! — велела Прелеста. — Успеешь еще наиграться!

— Ой, девчонки, я никогда наиграться не успею! — вздохнул Есеня, покорно отворачиваясь.

Прелеста взлохматила ему вихры и рассмеялась — звонко, словно колокольчик.

— Маленький, бедненький… — Ивица села перед ним, прижала его лицо к своей груди и поцеловала в макушку. — Больно было?

— Ерунда, — фыркнул Есеня и вдохнул ее запах — пирогов и свежего белья.

Девушки собрались вокруг него впятером и жалели трогательно и искренне — нерастраченная нежность всегда проливалась на мальчишек в избытке. Не столько по мужчинам они скучали, сколько по неродившимся сыновьям.

— Тише, Прелеста, — шипели они на подругу, — корочку сорвешь.

— Балуюшка, тебе не больно?

— Живого места нет… надо ж так ребенка…

— Девки! Кончайте выть! Я кое-что придумал! — Есеня вскинул голову и попытался повернуться, но Ивица прижала его шею покрепче.

— Не дергайся. Что ты придумал?

— Как мы вас на троих делить будем, а? Я вот всех люблю, не знаю как Звяга.

— Я тоже, — поддакнул Сухан. Звяги слышно не было, зато в противоположном углу кто-то возился и шумно дышал.

— Давайте глаза мне завяжем, и я вас на ощупь буду узнавать. Кого первой узнаю — ту и возьму. И Сухан тоже. Звяга-то, поди, занят уже.

— Выдумщик ты, Балуй. Смотри, довыдумываешься, заберут тебя в тюрьму, — вздохнула Прелеста.

— За что это?

— А им не надо искать за что, они повод-то найдут придраться. Брат мой старший тоже умницей был… И пел так красиво. И забрали-то за безделицу — серебреника недоплатил, когда налоги собирали. А как выпустили, так он и не пел больше. И вообще стал… не такой.

«Вот твари, — подумал Есеня, — в ущербного превратили…»

— А слышали вы про медальон? — спросила Голуба. — Говорят, у благородных есть какой-то медальон. Хранится он в спальне самого Градислава. Кто тот медальон откроет, на всю жизнь счастливым станет. Поэтому благородные такие счастливые, а мы — нет.

— Ты, наверное, его в спальне Градислава видела, — рассмеялась Прелеста.

— Нет. Мне рассказала служанка в доме благородного Мудрослова, когда я ездила к ее хозяйке платье примерять. Она много про благородных может рассказать, она же там все время живет…

— Ну вас с вашими благородными, — Есеня снова попытался вырваться. — Давайте играть. Схватили, мучают, жить не дают!

— Терпи, немножко уж осталось, — Прелеста легко ткнула его кулачком в затылок. — Тебе все бы играть. Совсем еще мальчик…

— Щас я тебе покажу, какой я мальчик, — Есеня изловчился и хотел ее схватить, но у него ничего не получилось.

На рассвете белошвейкам еле-еле удалось его поднять и выпроводить вон — Есеня, как всегда, не рассчитал сил. Звяга и Сухан давно разбежались по домам, и больше всего Есене хотелось спать. Внутри было пусто, колени дрожали от усталости, лицо горело, как и натертые простынями кровоточащие ссадины — он все равно перепачкал белошвейкам белье, несмотря на старания Прелесты.

Есеня зашел в пивную около базара, не рискнув пойти в тот кабак, где стража искала медальон, потихоньку забрался на сеновал и проспал до самого ужина. Идти никуда не хотелось, зато хотелось есть. Есеня вылез с сеновала, пока его не заметил хозяин и не потребовал платы за «ночлег», и вышел на базар. На три монетки можно было взять три кружки пива, угостить ребят, а четвертой ни на что, кроме ржаного хлеба, не хватило бы. Есеня угрюмо прошел мимо лавки со сластями, понюхал жареных гусей, с отвращением посмотрел на сырую рыбу и встал напротив молочных лотков. Как, оказывается, ему хотелось молока! Гораздо больше, чем пива. Но большая кружка стоила два медяка, а такой роскоши Есеня себе позволить не мог. Он почесал в затылке, проглотил слюну и побрел дальше. В конце концов, жертвовать дружбой ради брюха он не собирался, ведь обещал вчера ребятам угощение.

Звягу и Сухана он нашел в условленном месте, они уже сходили в кабак, и хозяин прогнал их взашей — во дворе до сих пор толпились стражники, упорно перекапывая землю. Есеня благоразумно промолчал, хотя его так и подмывало рассказать друзьям про медальон и благородного незнакомца.

Не успели они усесться в пивной у базара и отхлебнуть по глоточку из больших глиняных кружек, как в дверях приоткрылась щелочка, и в ответ раздался дружный свист и гогот.

— Давайте к нам!

— Не боись, двигай сюда!

— Эй, красотулечка, ну чё ты там прячешься?

Не иначе в пивную заглянули девки — кому бы еще тут так обрадовались? Есеня вывернул шею, оглядываясь на дверь, — долгий сон и плотный, хоть и дешевый, ужин вернули его в прежнее состояние, и от нового приключения он бы не отказался. Несмотря на то, что в пивной и без него хватало удальцов — постарше, посильней и побогаче, — Есеня не считал себя не заслуживающим женского внимания.

— Эй, малышки, не ломайтесь! — улюлюкали со всех сторон.

— Иди ко мне на ручки, моя курочка!

— Лапочка, плюнь ему в наглую рожу, иди ко мне!

Есеня хотел выкрикнуть что-нибудь эдакое, что, несомненно, привлекло бы внимание девчонок именно к нему, и привстал, разворачиваясь к двери лицом: у входа, теребя передник, краснея и не смея ступить вперед ни шагу, стояла его сестренка Цвета, а за ее спиной пряталась ее подружка, имя которой Есеня никак не мог припомнить.

Есеня вскочил на скамейку:

— А ну-ка заткнитесь все! — гаркнул он. — Чего, не видите — они мелкие еще!

— Ой-ой! — ответил ему парень, сидевший у входа. — Нашелся тут защитник девичьей чести! Не слушайте его, девчонки. Здесь о возрасте не спрашивают.

— Я сказал — заткнись! — Есеня запрыгнул на соседний стол, а с него — на следующую скамейку.

— Молчи, щенок, — отмахнулся парень, — или давно по заднице не получал? Молодой еще мне рот затыкать.

Есеня преодолел последний стол и спрыгнул на пол перед обидчиком — все вокруг поняли, что девчонки имеют к Есене самое непосредственное отношение, и перестали к ним цепляться. Этот же наверняка искал, обо что почесать кулаки. И Есеня подраться был не прочь — он таких случаев никогда не упускал.

Парень, как и большинство гостей пивной у базара, наверняка приехал из деревни, поэтому Есеня чувствовал себя уверенно: свои не дадут пропасть просто так. И точно: не успел парень подняться на ноги (а роста он оказался огромадного — ну почти как отец Есени!), из-за стойки раздался недовольный бас хозяина:

— Оставь Жмуренка, Гутора. Или я тебя отсюда вышвырну.

— Да я сам с ним разберусь! — Есеня презрительно сощурился и поднял голову, но потом спохватился и оглянулся на сестренку. — А ну марш отсюда! Быстро!

Девчонки не заставили себя ждать и юркнули в приоткрытую дверь.

— Не люблю наглых щенят, — хмыкнул Гутора, закатывая рукава.

— Смотри, наглые щенята тоже кусаются! — ответил Есеня и хотел ударить первым, но не понял, как его рука оказалась заломленной за спину. Он вообще не успел ничего понять — все произошло за одну секунду. Парень ухватил его за волосы на затылке, со всего размаху приложил лицом об стол, а потом пинком отправил в сторону двери. Она распахнулась от удара головой, Есеня пролетел по ступенькам вниз и рухнул под ноги сестренке и ее подружке.

Гутора ничего не сказал ему вслед, только подошел к порогу, отряхнул ладони друг о друга и захлопнул двери поплотней.

Во рту было солоно от крови, сильно болел нос, голова трещала по всем швам. Да. Не получилось. Есеня приподнялся и потряс головой.

— Есеня… — над ним склонилась сестренка.

— Ты чего сюда приперлась! Дура! — рявкнул он и сел.

Из-за двери раздался шум драки, звон разбитых кружек и грохот опрокинутых столов. Не иначе хозяину не понравилось поведение Гуторы — он вообще недолюбливал деревенских и частенько ворчал: «Понаехали тут».

— Ты видишь, что из-за тебя делается? — Есеня кивнул на дверь и размазал рукавом кровь из носа. — Ты что, не знаешь, какие женщины сюда ходят?

— Меня батя за тобой послал, — сестренка покраснела так, что пятна расползлись и по шее.

— А ты батю больше слушай! Чего ему надо?

— Он сказал, чтобы ты возвращался. Он ничего тебе не сделает…

— Очень я его боюсь! — фыркнул Есеня.

Дверь распахнулась, со ступенек вниз слетел Гутора и растянулся на земле рядом с Есеней. Хозяин вышел на крыльцо и пробормотал:

— Сказал — не трогай Жмуренка, так нет… Слышь, Балуй, ты как? Живой?

— Нормально.

— Девчонка твоя, что ли? — хозяин кивнул на Цвету.

— Сестренка.

— Иди, я тебе бесплатно кружку налью. Твою-то опрокинули. Будут они к нашим девкам цепляться, твари… понаехали тут…

Хозяин вздохнул и закрыл дверь.

— Пошли, провожу, — Есеня встал, отряхнулся и еще раз вытер нос рукавом. — А батьке скажи — когда захочу, тогда и вернусь. Тоже мне, одолжение сделал…

Он мельком глянул на подружку Цветы — та оказалась ладненькой, кругленькой, беленькой и румяной. Но Есеня отлично понимал, что это не незамужняя белошвейка и не продажная девка. За один невинный щипок можно от ее отца или братьев получить по шее так, что больше щипать не захочется. Не то чтобы Есеня боялся получить по шее, нет. Просто выглядело это как-то не по-людски. Хорошие девушки — они и есть хорошие девушки. Если бы его сестренку кто ущипнул, он бы тоже взбеленился.

Они вышли с базарной площади и свернули с мостовой на пыльную улицу, в сторону дома.

— К нам стражники сегодня приходили… — вздохнула Цвета.

— Да ну? Чего хотели? — удивился Есеня.

— Тебя спрашивали. Батя перепугался — убью, говорит, если он опять чего натворил! Но они его успокоили, сказали, что просто расспросить тебя хотят про одного человека. Вроде как они его ищут, а ты мог его видеть.

Медальон! Медальон они ищут! Ничего себе, уже и до дома добрались! Ну да, ведь хозяин кабака сказал, что Жмуренок был и ушел. Конечно, его быстро нашли.

— Ну, еще чего нового? — спросил он равнодушно.

— А мы не обедали сегодня. И вчера не ужинали. Батя сказал, что это из-за тебя. Хлеба только дал. И квасу. Даже молока не дал маме купить.

— Вот сволочь! Как будто у него в кубышке нету ничего! — Есеня сплюнул.

— Да ладно, мы потерпим. Ты только возвращайся, пока он добрый. А то потом опять взбесится.

— Вот еще! Очень надо. Взбесится, не взбесится! Если только об этом думать, вообще жить невозможно будет.

— Ты бы слышал, как он вчера ругался. Своими руками, говорит, стражникам сдам, пусть в тюрьму сажают. Сколько, говорит, ни бью — все как об стенку горох.

Есеня ухмыльнулся и почувствовал себя непобедимым.

Новые комментарии